Il manuale del falsario (1):

creazione di un dipinto "antico"

In questo estratto del suo libro “Il Manuale del falsario“ (Neri Pozza, 1995 - 234 pagine),

il celebre falsario Eric Hebborn descrive alcuni esempi di plagio nell'arte.

Sullo stesso argomento: L'importanza della firma

• Anni addietro mi recai presso la nota ditta P.D. Colnaghi & Co. in Old Band Street, a Londra, per definire un certo affare, ed ebbi il piacere di dare una scorsa alle opere che la Colnaghi aveva in casa in quel momento (bisogna cogliere ogni occasione per studiare opere antiche autentiche).

Fra i disegni di pregio che mi mostrarono ve n'erano due attribuiti a Claude Lorraìn (1600-1682): una scena ambientata in un porto, con edifici classici, eseguita a gessetti, e uno studio di bovini. Il primo, che era il più grande e più importante, costava novemila sterline (oggigiorno il suo prezzo avrebbe uno zero in più), mentre lo studio di bovini costava un decimo di quella cifra. Dato che avevo guadagnato del denaro tramite la Colnaghi, pensai di spenderne una parte acquistando questo secondo disegno da studiare a casa. Qualche mese dopo, gli affari mi riportarono alla galleria e chiesi notizie del disegno grande di Claude Lorrain. «Bah», disse il direttore con aria di sdegno, «si è scoperto che era un falso! ».

Era stato venduto a un importante museo americano, ma quando lo avevano tolto dalla sua vecchia montatura, avevano scoperto che il foglio non era seicentesco, bensì ottocentesco. La Colnaghi si era vista restituire il disegno e aveva dovuto rimborsare il denaro all'acquirente.

Questa vicenda mi fece riflettere. Mi domandai chi avrebbe potuto eseguire un disegno simile nell'Ottocento. Non si trattava della tipica imitazione di Claude Lorrain, molto finita e curata, che andava di moda in epoca vittoriana.

Aveva tutta l'aria di essere un autentico disegno preparatorio di ottima qualità. Naturalmente, non poteva essere di Claude Lorrain, ma chi lo aveva eseguito doveva conoscere a fondo lo stile e la tecnica del maestro francese.

D'un tratto capii di chi doveva trattarsi: l'unico vero rivale di Claude Lorrain nel genere del paesaggio classico, a parte Poussin, era Turner. A partire dal 1800, Turner aveva più volte imitato deliberatamente certi maestri francesi, ma il suo più famoso saggio nella maniera di Lorrain era un quadro esposto nel 1815 alla Royal Academy: Didone che fonda Cartagine.

Turner era così fiero di quell'imitazione che, quando la donò alla nazione, pose come condizione che fosse esposta nella National Gallery accanto ad autentici Lorrain. Il suo desiderio è stato rispettato e il quadro è ancora là, fra due opere dell' artista francese.

William Turner - Didone costruisce Cartagine - 1815.

Olio su tela, 155,5x232cm - National Gallery - Londra

Claude Lorrain - Didone che fonda Cartagine - 1815.

Turner non emulò soltanto Claude Lorrain, ma esercitò le proprie doti imitative anche su Willem Van de Velde il Giovane (1633-1707), pittore olandese di marine, benché pare non se ne ritenesse all'altezza.

Un contemporaneo ha infatti scritto: «Stavamo guardando un Van de Velde quando qualcuno osservò: "Penso che tu (Turner) potresti fare di più". Egli scosse la testa e rispose: "Non so dipingere come lui"».

Ora, magari il disegno di Colnaghi non varrebbe di più come Turner che come Lorrain, ma so per certo che un falso Vari de Velde di Turner vale di più di un Van de Velde autentico. Infatti, nell'estate del 1976, la Christie's mise all'asta due quadri di proprietà del duca di Bridgewater: una marina di Van de Velde e un pastiche dipinto da Turner per fare da pendant alla prima (vedi tavole XXI-XXII). Il Van de Velde fu venduto a 65.000 sterline e il Turner a 340.000.

Un falso con una "buona firma” trova una migliore accoglienza di un dipinto autentico di un artista relativamente minore.

Stando così le cose, vediamo di sfruttare la situazione a nostro vantaggio. Turner ebbe molti seguaci e imitatori, soprattutto grazie all'entusiamo che espresse per lui il critico vittoriano John Ruskin, il quale consigliava ad artisti e studenti di emularlo. Lui stesso, fra l’altro, era un buon imitatore di Turner. Thornbury, nella sua biografia del grande pittore inglese nomina diversi artisti che subirono il suo influsso, fra cui William Etty (1787 -1849), altro buon nome. Pur non essendo famoso come Turner, Etty occupa un posto di rilievo nella storia dell’arte britannica soprattutto come pittore di nudi. Ma Etty, il cui stile aveva analogie con quello di Rubens, non dipinse soltanto nudi: trattò anche altri generi ed eseguì varie copie. Ora, non sarebbe del tutto naturale che avesse fatto una copia da Turner nel periodo in cui fu influenzato dal suo cromatismo? Immaginiamo allora che sul retro della mia copia del famoso Combattimento della "Temeraire" di Turner ci sia una scritta discreta che attribuisce l'opera a Etty. Anzichè essere una copia senza valore, potrebbe diventare improvvisamente un prezioso esempio della capacità imitativa di questo pittore.

Allora chissà quanto varrebbe ...

Per tornare al tema dell'arte nell'arte, certamente non vi fu mai artista più originale di Goya (1746-1828).

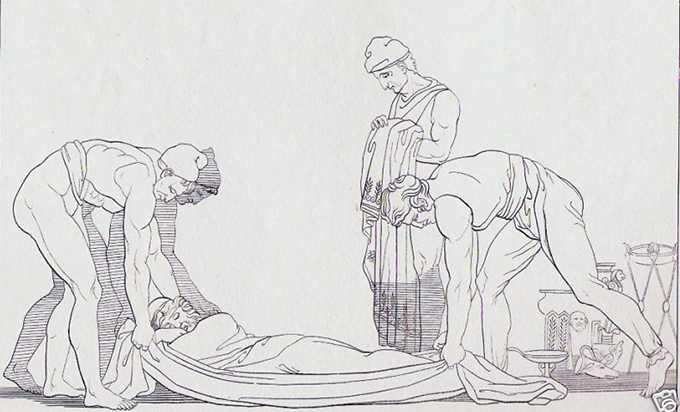

Era straordinariamente inventivo, tanto che è difficile immaginare che abbia mai imitato un altro artista, soprattutto uno meno dotato di lui. Eppure lo fece: si ispirò, per esempio, al lavoro dello scultore inglese John Flaxman (1755-1826). Fra il 1787 e il 1794 Flaxman visse a Roma; fu in quel periodo che un certo Hope gli commissionò le illustrazioni per le opere di Dante, di Omero e di Eschilo. Nei suoi diari, Henry Crabb-Robinson riferisce che, secondo la moglie dello scultore, quei disegni gli furono commissionati «soltanto per tenergli occupate le serate». Flaxman occupò così bene le sue sere, che i suoi schizzi divennero famosi come "gli outlines di Flaxman". Dato che non sono altro che contorni (vedi immagine sotto) finirono per avere un enorme impatto sugli artisti del tempo. Le ragioni di tanta fortuna non sono facili da comprendere per noi oggi. Ce le spiega un articolo di Sarah Symmons sul «Burlington Magazine» del settembre 1976:

Quelle illustrazioni avrebbero potuto causare nulla più di un'increspatura superficiale nel campo delle ricerche classiche del primo Ottocento, se non fosse stato che la maggior parte dei giovani studenti d'arte non potevano permettersi di acquistare i voluminosi libri di modelli con figurazioni antiche che gli insegnanti e i teorici più radicali consigliavano di procurarsi, considerandole l'unica vera fonte di un nuovo stile. Le piccole illustrazioni di Flaxman, che mescolavano in maniera curiosa fonti diverse, con la loro tecnica arcaica derivata dalla pittura dei vasi greci, formavano un compendio più a portata di mano. Per la loro semplicità disimpegnata costituivano esercizi formali dalle possibilità infinite. Così, nel XIX secolo divennero un testo accademico per gli studenti d'arte.

«Un testo accademico per gli studenti d'arte». Che concetto! Come stride all'orecchio moderno quell'espressione. Eppure, quali risultati diede quel testo accademico? Semplicemente qualche capolavoro di Goya, David, Ingres, Blake, Pinelli e altri. Tutto partendo da un'opera che subì in tutti i sensi il destino preannunciato da W.B. Yeats nel 1896: «I suoi disegni per la Divina Commedia verranno depositati, sì suppone con una certa solennità, nell'immortale cestino per la carta straccia in cui il Tempo porta, con molti sospiri, i fallimenti dei grandi uomini».

Varrebbe la pena che gli artisti moderni andassero ogni tanto a rovistare in quel cestino della carta straccia.

Il XIX secolo ebbe altri copisti illustri - Delacroix, Géricault, Degas - tutti noti per la loro originalità. Da sole le copie sopravvissute di Delacroix, da Rubens e da Raffaello, sono un centinaio e Degas ci ha lasciato addirittura 740 copie tratte da altri artisti.

Molto spesso le copie erano disegni e, anche se ci occupiamo di pittura, non dobbiamo mai dimenticare che il disegno d'alta qualità costituisce le fondamenta della pittura di un tempo e che perciò dovremmo sempre elaborare prima in forma di disegno tutte le nostre varianti o imitazioni.

Nel 1895 il noto collezionista Ludwig Mond acquistò a Roma uno straordinario falso (immagine a fianco) alla maniera di Francesco Francia (c. 1450-1517/18), rilevandolo dalla Collezione Spitover-Hass. Lasciò poi il bel quadro, che raffigurava la Madonna col bambino e un angelo (vedi tav. XXIV), alla National Gallery di Londra, dove sarebbe ancora esposto come un Francia autentico se, nel 1955, non fosse stato sottoposto ad analisi di laboratorio che finirono per declassarlo. Non si tratta di una copia, ma di una variante di una pala d'altare dipinta da Francesco Francia per la chiesa della Misericordia a Bologna.

Nel 1895 il noto collezionista Ludwig Mond acquistò a Roma uno straordinario falso (immagine a fianco) alla maniera di Francesco Francia (c. 1450-1517/18), rilevandolo dalla Collezione Spitover-Hass. Lasciò poi il bel quadro, che raffigurava la Madonna col bambino e un angelo (vedi tav. XXIV), alla National Gallery di Londra, dove sarebbe ancora esposto come un Francia autentico se, nel 1955, non fosse stato sottoposto ad analisi di laboratorio che finirono per declassarlo. Non si tratta di una copia, ma di una variante di una pala d'altare dipinta da Francesco Francia per la chiesa della Misericordia a Bologna.

Come l'originale, recava la scritta, oggi quasi completamente scomparsa: OPUS FRANCIAE AUR (EFIC) IS/ (M) CCCLXXXY.

Il verdetto di condanna emesso nel 1955 si basava, fra l'altro, sul fatto che la tavola, pur non sembrando tagliata, era completamente dipinta, bordi compresi. Questo è inconsueto, dato che le pale d'altare venivano dipinte in loco su tavole già incorniciate e con i bordi coperti dalla montatura. Ancora più determinante fu il fatto che le crepe sul velo della Vergine e in altre zone risultarono finte: erano state dipinte da una mano molto abile. Dal punto di vista artistico questo falso è di altissimo livello, anche se oggi, naturalmente, gli esperti vi colgono qualcosa di novecentesco (il senno di poi aguzza la vista). Direi anzi che è più bello di molte tavole autentiche del Quattrocento.

I pastiches con elementi tratti da fonti diverse esistono non soltanto nel campo della pittura, ma anche in quello del disegno. L'esempio più singolare è un falso in cui figurano due teste femminili tratte da due artisti diversi (vedi tav. XXV). Il profilo in secondo piano è copiato da un'opera di Botticelli conservata a Palazzo Pitti a Firenze, mentre quello in primo piano deriva dal Pollaiolo del Poldi Pezzoli di Milano. Questa non è una cosa saggia da fare, se non a scopo puramente decorativo, perché le fonti sono troppo ovvie.

I pastiches con elementi tratti da fonti diverse esistono non soltanto nel campo della pittura, ma anche in quello del disegno. L'esempio più singolare è un falso in cui figurano due teste femminili tratte da due artisti diversi (vedi tav. XXV). Il profilo in secondo piano è copiato da un'opera di Botticelli conservata a Palazzo Pitti a Firenze, mentre quello in primo piano deriva dal Pollaiolo del Poldi Pezzoli di Milano. Questa non è una cosa saggia da fare, se non a scopo puramente decorativo, perché le fonti sono troppo ovvie.

Un metodo più ingegnoso consiste nel creare una composizione nota soltanto attraverso copie d'epoca: se si è in grado di superare la qualità delle copie, il lavoro potrebbe passare per l'originale perduto, altrimenti può aggiungersi al novero delle copie antiche di un certo interesse.

Una delle copie più vergognose e più spudorate che siano mai state eseguite - che, fra l'altro, avrebbe potuto danneggiare o distruggere l'originale - si deve ad Abraham Wolfgang Kuffner (1760-1817). Nel 1799 Kuffner si fece prestare, per copiarlo, un famoso autoritratto di Durer, che fin dal XVI secolo era appartenuto alla municipalità di Norimberga. La tavoletta, in legno di tiglio, era spessa circa quindici millimetri - abbastanza, pensò Kuffner, per ricavarne due tavolette.

Segò il supporto e copiò l'autoritratto sulla seconda tavoletta. A quel punto, il sigillo e i marchi di identificazione, che prima erano sul retro dell'originale, si trovavano sul retro della copia, così Kuffner poté restituire la replica al posto del dipinto autentico. L'inganno non sarebbe stato scoperto chissà fino a quando, se qualche anno dopo (prima del 1805) Kuffner non avesse venduto il Durer originale a un avvocato, un certo G .E. Petz, dal quale lo acquistò poi, per 600 gulden, l'Elettore di Baviera per la propria collezione di Monaco. A Norimberga si venne a sapere di quella transazione e, quando le autorità cittadine confrontarono il dipinto in loro custodia con quello di Monaco, capirono come dovevano essere andate le cose. Tuttavia, la vendita all'Elettore di Baviera non poté essere invalidata, perché era del tutto legale, così la municipalità di Norimberga dovette tenersi l'imbarazzante falso, che oggi è ospitato, come prestito permanente, nella casa del grande artista. E strano che Kuffner non sia stato processato per furto; fu però rinchiuso per molto tempo nel castello di Rothenburg per avere battuto moneta falsa. Si dice che, rimesso in libertà, fece ritorno a Norimberga, dove "godeva della più alta stima".

Vorrei raccontare il seguito di una vicenda che riguarda un frammento di un dipinto della bottega dei Bassano, famiglia di pittori veneti del XVI secolo, e il racconto iniziava con l'acquisto da parte mia di alcuni dipinti da un'anziana coppia che aveva un negozio di cose antiche a Londra: Louis e Marie.

A volte Marie mi portava nel magazzino di Louis in Drury Lane, in un edificio Tudor che un tempo doveva essere bello, ma già allora era circondato e soffocato da costruzioni più recenti che lo oscuravano. Triste e disadorno, sembrava quasi abbandonato, con le finestrelle rotte e rattoppate qua e là con fogli di carta, inutili contro le intemperie quanto contro i ladri. Dentro era pieno di oggetti in uno stato disastroso, ma fra le migliaia di quadri e di stampe in pessime condizioni c'erano alcuni pezzi di ottima qualità.

Una volta notai che i dipinti migliori avevano quasi tutti una P tracciata col gesso sul retro e Marie mi spiegò che erano già stati assegnati a un mercante italiano di nome Peretti. Non conoscevo Peretti di persona, avevo sentito dire che era un giovanotto scaltro e chiaramente aveva un buon "occhio per la pittura, ma non mi sembrava giusto che si fosse accaparrato tutte le cose migliori che c'erano nel magazzino, così cominciai a cancellare di nascosto la P sui quadri che mi interessavano di più. Fu così che riuscii ad acquistare un dipinto che mi è stato, per anni, fonte di grande piacere: un frammento di uno dei Bassano. Il migliore di quella famiglia di pittori fu Jacopo (1517-1592) e il mio dipinto, che raffigura gli animali che entrano nell'arca di Noè, fu forse ideato da lui ed eseguito da Francesco, uno dei suoi figli. Non vi è modo di esserne certi, se non giudicando in base alla qualità: proprio per questo alcune delle opere migliori di Francesco potrebbero portare l'attribuzione a Jacopo, mentre le meno belle di Jacopo potrebbero essere attribuite a Francesco o ad altri membri della famiglia. Ma che il mio dipinto, sia dell'uno o dell' altro, oppure di nessuno dei due, per me non ha alcuna importanza. Anzi, l'incognita mi allieta, perché se fosse possibile stabilirne con certezza l'autografia, anche come frammento, varrebbe troppo per appartenermi. Il mio piacere di averlo sarebbe guastato dal timore che me lo rubassero o dal pensiero di non averlo assicurato per il suo giusto valore, in altre parole, avrei acquistato una preoccupazione, oltre che un piacere.

Da allora ho cominciato a vedere il frammento in questione (visibile qui a fianco in una foto in bianconero) in una luce del tutto nuova e vorrei cercare di spiegarne il motivo. Ha tutta l'aria di costituire la metà di un dipinto, proveniente, come ho già detto, dalla bottega dei Bassano (vedi tav. XXVI) e precisamente la metà destra. La prima versione de Gli animali salgono a bordo dell'arca fu dipinta attorno al 1570 ed è oggi conservata nel Museo del Prado, a Madrid (vedi tav. XXVIII). La tradizione vuole che sia appartenuta a Tiziano, il quale la vendette alla casa reale spagnola. Ridolfi riferisce che a Tiziano piaceva il modo in cui erano stati dipinti gli animali - tant'è vero che pagò il quadro venticinque scudi, una bella somma per quell'epoca - ma non poté fare a meno di ritoccare il cielo e il paesaggio. Si riconosce il suo tocco tremulo nello sfondo, che è analogo agli sfondi delle sue opere mature, come la Venere che benda Amore della Galleria Borghese di Roma o la Ninfa e pastore del Kunsthistorisches Museum di Vienna. L'artista ha altresì aggiunto la raffigurazione di un'aquila sulla passerella, omaggio alla casa degli Asburgo, e ha ritoccato i cavalli e il giovane che li governa, sull'estrema destra.

Da allora ho cominciato a vedere il frammento in questione (visibile qui a fianco in una foto in bianconero) in una luce del tutto nuova e vorrei cercare di spiegarne il motivo. Ha tutta l'aria di costituire la metà di un dipinto, proveniente, come ho già detto, dalla bottega dei Bassano (vedi tav. XXVI) e precisamente la metà destra. La prima versione de Gli animali salgono a bordo dell'arca fu dipinta attorno al 1570 ed è oggi conservata nel Museo del Prado, a Madrid (vedi tav. XXVIII). La tradizione vuole che sia appartenuta a Tiziano, il quale la vendette alla casa reale spagnola. Ridolfi riferisce che a Tiziano piaceva il modo in cui erano stati dipinti gli animali - tant'è vero che pagò il quadro venticinque scudi, una bella somma per quell'epoca - ma non poté fare a meno di ritoccare il cielo e il paesaggio. Si riconosce il suo tocco tremulo nello sfondo, che è analogo agli sfondi delle sue opere mature, come la Venere che benda Amore della Galleria Borghese di Roma o la Ninfa e pastore del Kunsthistorisches Museum di Vienna. L'artista ha altresì aggiunto la raffigurazione di un'aquila sulla passerella, omaggio alla casa degli Asburgo, e ha ritoccato i cavalli e il giovane che li governa, sull'estrema destra.

Jacopo Bassano e bottega, Entrata degli animali nell’arca di Noè, c.1575, Madrid, Prado

Anche se questa prima versione è sicuramente opera di Jacopo Bassano, egli non è il solo ad avervi lavorato (a parte gli interventi di Tiziano). Secondo W.R. Rearick "Trattandosi di una composizione molto grande (207 x 265 cm), affidò al figlio Francesco sia le grandi campiture preliminari, sia il trattamento di alcune parti, fra cui gli animali, che furono portati quasi a compimento prima che Jacopo intervenisse a correggere e a dare il tocco finale alla composizione.

Rearick ci dice anche che negli anni ottanta del XVI secolo Jacopo si servì sempre più della collaborazione dei figli, tanto che alcune opere sono firmate sia da lui sia da Francesco. Per soddisfare la domanda crescente dei suoi soggetti di gusto popolare, allora tanto in voga, egli dovette produrli praticamente in serie. Francesco fu il primo a lavorare nella bottega paterna, seguito da Giambattista, da Leandro e molto più avanti da Gerolamo. La produzione in massa delle composizioni ideate da Jacopo continuò a opera, prima dei figli e poi dei suoi seguaci, fino al XVII secolo. Di alcuni soggetti si conoscono fino a trenta versioni e l'ingresso degli animali nell'arca era fra i più popolari.

Si noterà che il frammento che io possiedo (vedi sopra) corrisponde in una certa misura alla parte sinistra del dipinto del Prado, ma in controparte. Confrontando alcune delle varianti, si vede che nessuna di esse è una replica fedele di un modello: sono tutte, nel bene e nel male, opere individuali. La grande differenza sta nella qualità: mentre la prima versione di Jacopo è un capolavoro, alcune delle ultime varianti sono davvero penose. Fra i due estremi abbiamo una serie di dipinti di notevole valore decorativo, a uno dei quali si poteva supporre appartenesse il mio frammento. Nei trent'anni in cui l’ho avuto in casa non avevo potuto fare a meno di immaginare la composizione completa e un giorno, stanco di avere davanti agli occhi un mezzo dipinto, pensai di ricostruirne l'altra metà (vedi sotto, parte sinistra).

A destra della linea il frammento in possesso di Hebborn e, a sinistra, la parte da lui ricostruita.

Questa avrebbe potuto rimanere una pura intenzione, se nel 1991 la BBC non avesse commissionato alla Triton Films un documentario sul mio lavoro, intitolato Ritratto di un maestro falsario. Pensai che avrebbe interessato il pubblico assistere alla genesi di un dipinto "antico", a partire dalla tela bianca fino alla verniciatura finale e alla comparsa delle crepe, soprattutto se si poteva confrontarlo direttamente con un'opera autentica. L'idea non fu poi utilizzata nel documentario, ma mi servì da stimolo per realizzare il mio vecchio progetto.

Per prima cosa rifoderai il frammento con una tela un poco più grande del formato dell'opera finale per poterla poi tendere. Il vecchio dipinto era già stato rifoderato verso l'inizio del secolo, così dovetti preparare una tela a doppio strato, affinché la superficie della nuova metà della composizione fosse allo stesso livello di quella del frammento.

Dato che il lavoro doveva essere completato in tre settimane, non avevo il tempo di preparare il fondo con il tradizionale bianco di piombo, che impiega almeno un mese per essiccare completamente. Non volevo aggiungervi un essiccante, come la terra d'ombra naturale, perché significava rinunciare a un fondo cornpletamente bianco, indispensabile per la luminosità del dipinto. Così decisi di eseguire l'imprimitura con un preparato per decoratori già pronto per l'uso. Da questo si capisce che la mia intenzione era di soddisfare l'occhio, non l'analista di laboratorio. Tuttavia, il metodo che avrei impiegato era essenzialmente quello di Jacopo Bassano, che a sua volta lo aveva appreso da Tiziano. E qui qualcuno domanderà: come fai a sapere quale fosse il metodo di Bassano?» Mi torna in mente l’aneddoto di Yeats che, durante una lettura in pubblico, si sentì domandare perché declamasse i suoi versi in quel modo. Rispose che era il modo di Omero e, naturalmente, gli chiesero come conoscesse il modo di Omero. Rispose: «La qualità dell'uomo garantisce l'assunto». Alla stessa stregua sappiamo come Bassano dipingeva i suoi quadri, in quanto il risultato finale rivela i mezzi.

Il disegno preliminare

La prima cosa che dovetti fare fu disegnare la parte mancante della composizione direttamente sulla tela bianca, a carboncino. Cominciai allungando la passerella e completando i contorni dei due leoni che vi stavano sopra. Spostandomi verso il basso, disegnai la figura di Noè, il cui solo indizio era costituito da una minuscola porzione di panneggio sulla destra del frammento. Poi completai il pavone. Per i cinque soggetti principali, compresi nella parte ricostruita mi avvalsi delle seguenti fonti:

La testa di Noè non deriva da alcun dipinto: risponde a una tipologia frequente nella pittura di Jacopo Bassano e dei suoi seguaci. È analoga, per esempio, a due teste nella Discesa dello Spirito Santo conservata nel Museo Civico di Bassano (vedi immagine qui sotto).

I due ragazzi con il cavallo derivano da due figure analoghe nel Riposo nella fuga in Egitto, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dove però i due giovani governano un asino anziché un cavallo e la luce proviene dalla direzione opposta (vedi sotto).

La figura inginocchiata nell'angolo inferiore sinistro corrisponde a un altro tipo di Bassano, frequente nei dipinti della sua bottega. In particolare mi sono ispirato a una figura in primo piano in un dipinto intitolato Scena campestre, della Collezione Von Thyssen di Madrid.

Il casolare diroccato sullo sfondo è anch'esso un motivo frequente dei Bassano; non è tratto da alcuna opera particolare, ma sono stato ispirato dalla Santissima Trinità di Iacopo Bassano che si trova nella chiesa parrocchiale di Angarano (vedi sotto).

La figura all'estrema sinistra ha il suo modello in una figura (pure all'estrema sinistra) del Battesimo di Santa Lucilla nel Museo Civico di Bassano (vedi sotto).

Gli elementi di connessione fra i motivi elencati sopra sono per lo più di mia invenzione: la volpe che guarda le galline con bramosia è una mia idea, così come i due cervi maschi, che con la testa e il collo incorniciano uno spazio a forma di cuore.

Completato l'abbozzo a carboncino ripassai tutte le linee con un pennellino sottile intinto in terra d'ombra naturale diluita con trementina; lasciati essiccare bene i contorni, spolverai la tela ripulendola delle tracce di carboncino e stesi le ombre con la stessa terra d'ombra diluita. Ora avevo sulla tela un disegno completo di ombre in un colore diluito.

Il fondo

Completato il disegno, feci l'abbozzo, usando il bianco di piombo, la terra d'ombra naturale e, come diluente, la trementina. La terra d'ombra assicurava una rapida essiccazione e l'uso della sola trementina faceva sì che fosse rispettato il principio "grasso su magro". In realtà, Iacopo Bassano più probabilmente avrebbe usato la terra di Siena bruciata, anziché la terra d'ombra, come faceva Tiziano. Ma il mio scopo era di intonare i miei colori a quelli del frammento. La terra di Siena avrebbe dato una base troppo calda e non ci sarebbe stato contrasto con i colori caldi che vi avrei sovrapposto. In questa prima stesura limitai la gamma tonale ai registri intermedi, riservando i toni più scuri e quelli più chiari all'ultima stesura.

Gli strati finali

Era ovviamente indispensabile che i colori della mia ricostruzione si accordassero con quelli del frammento. Ora, confrontando questo frammento con i dipinti di Jacopo Bassano pervenutici in migliori condizioni, era chiaro che i suoi colori si erano notevolmente alterati. Il grande vanto della pittura veneziana dei tempi di Jacopo era proprio il cromatismo e i suoi dipinti ben conservati erano smaglianti. Nel mio frammento, invece, si erano deteriorati tutti tranne il bianco di piombo e le terre. Senza dubbio il pavone era stato messo in primo piano perché sarebbe stato una splendida macchia di colore, ma ora, per rendere il blu pavone dovevo usare il nero di carbone e per i toni iridati della coda dovevo servirmi di un bruno cupo. A salvare il dipinto dal più totale deterioramento era stato il fatto che il suo autore aveva caricato le luci e aveva tenuto le ombre trasparenti. Il bianco di piombo non aveva subito gravi alterazioni e l'incupimento degli altri colori era in parte compensato da una certa luminosità interna, data dal fondo e dal sottostrato. Così, almeno l'impianto tonale complessivo si era salvato.

Per ottenere una patina sulla testa del cavallo e su altre zone bianche, aspettai che il colore si fosse essiccato, poi ripassai quei punti lievemente con della carta vetrata e vi applicai una velatura con del pigmento giallo oro mescolato a terra d'ombra bruciata; infine, sovrapposi alla velatura del pigmento abbastanza denso.

Ripetei questa operazione due o tre volte.

Usai pochissimi colori - bianco di piombo, ocra gialla, terra rossa di Venezia (una variante dell'ocra rossa), le terre d'ombra e il nero di carbone - tutti compresi nella nostra tavolozza. Devo precisare che non volli assolutamente toccare il frammento originale del dipinto; quella metà della composizione è esattamente com'era quando la acquistai, senza il minimo in tervento da parte mia. Così, se un eventuale futuro proprietario preferirà avere soltanto la metà originale e guardarla per anni domandandosi che cosa raffigurasse, l'altra metà, potrà facilmente eliminare la mia ricostruzione o, se ha il talento necessario, farne un'altra.

Quindi invecchiai la mia parte della composizione per intonarla al frammento originale. Qui vorrei soffermarmi sulla forma più comune di falsificazione: la trasformazione dei quadri antichi per adattarli al mercato moderno.

In un articolo apparso su «Hemisphere» nel luglio 1994, Frederich W. Waterman riferiva:

I falsari meno dotati a volte prendono un vecchio dipinto e, allo scopo di renderlo più vendibile, si danno da fare a mutarne il soggetto o a modificare la scena. Un trucco comune è la "scoperta" del ritratto di un antenato da offrire a un discendente danaroso. Naturalmente, è un' arma a doppio taglio molto pericolosa per il falsario che non conosca la storia dell' arte.

Alfred I. Dupont, capo della Dupont Company, un giorno fu avvicinato da un mercante d'arte di Philadelphia, che sosteneva di possedere un ritratto della sua trisavola con il suo bimbo in fasce tra le braccia. Chiedeva 25.000 dollari per il quadro. Quando Dupont lo rifiutò, notando che era dipinto in due stili diversi, il mercante dimezzò il prezzo, poi lo abbassò a 1000 dollari e infine, per disperazione, lo ridusse a 400. Allora Dupont accettò l'offerta, considerando che la cornice valeva quel prezzo. Un conservatore del museo di Philadelphia esaminò il dipinto e scoprì che gli abiti settecenteschi erano stati dipinti sopra quelli originali del Seicento. Dopo avere ripulito la tela, scoprì che sotto l'antenata c'era un'opera originale di Murillo. Il valore del quadro passò da 400 a 150.000 dollari.

Protagonisti di questa storia sono un falsario sprovveduto e un acquirente accorto. Ma immaginiamo di riscriverla completamente. Il signor X, un miliardario, è un tipo sospettoso, che compra un quadro soltanto quando è sicuro che sia un vero affare. Così, ogni volta che gliene viene offerto uno, lo fa esaminare dal signor Y, conservatore del museo della sua città.

Un giorno viene avvicinato dal signor Z, mercante d'arte di New York, che gli propone un ritratto del suo trisavolo. La pittura sulla tela è ancora fresca e questo insospettisce il già guardingo signor X, il quale, in un momento di distrazione del mercante, ripulisce un angolino del dipinto e scopre che, sotto alla pittura fresca, si nasconde forse un autentico quadro antico. «Posso tenere il dipinto per un po'?», chiede al signor Z. «Sono sicuro che sia io che mia moglie finiremo per affezionarci al vecchio». Il mercante acconsente. Non appena se ne è andato, il signor X telefona all'esperto, il signor Y, per comunicargli che forse ha fatto una scoperta molto interessante. Il signor Y esamina il quadro e dall'alto della sua esperienza conferma che la pittura è ancora fresca, tratto alquanto inconsueto in un dipinto del Settecento. Forse varrebbe la pena di farlo radiografare. Con grande soddisfazione del collezionista e dell'esperto, la radiografia rivela che sotto al trisavolo del miliardario c'è un ritratto di Van Dyck. Ora il signor X è ansioso di dare al mercante la somma richiesta di 25.000 dollari per diventare il fiero proprietario di un quadro che ne vale 250.000. Ma torniamo nello studio di pittura, dove un gaio Vincent Van Blank si appresta a dipingere un ennesimo quadro antico sul quale dipingere l'antenato di un miliardario. Non sto certo insinuando che il signor Dupont fu vittima di una frode - per 400 dollari non lo si può certo dire. Ma consiglierei anche al più astuto compratore di stare all' erta. Un poco di competenza è una cosa pericolosa.

Sono innumerevoli i dipinti sottoposti a interventi di chirurgia estetica per renderli più vendibili.

Un quadro invendibile è un cattivo affare e, per un processo logico distorto, diventa una cattiva opera d'arte; poiché nessuno vuole delle "cattive opere d'arte", i mercanti devono migliorarle ... se un dipinto non era vendibile perché raffigurava una donna brutta, ecco che la donna brutta diventava una bella ragazza; se raffigurava un giovanotto vendibile che contemplava un teschio invendibile, ecco che il teschio incriminato veniva sostituito con una coppa di vino o con un altro oggetto commercialmente accettabile. Con l'aggiunta di un gatto in primo piano si garantiva la vendita di un paesaggio mono tono, cani e cavalli ravvivavano pascoli altrimenti indesiderabili per l'acquirente. Se in un cielo commercialmente insulso compariva un pallone aerostatico, subito il quadro diventava un documento estremamente importante (cioè lucroso) della storia dell'aviazione. Si materializzavano firme gradite e scomparivano firme sgradite; volti arcigni lasciavano il nostro cavalletto inghirlandati da un sorriso; nei campi grigiastri sbocciavano papaveri. Modelli sconosciuti si trasformavano in illustri statisti, generali, ammiragli, attori, attrici, musicisti e uomini di lettere. Come il re nell'operetta di W. S. Gilbert, «tutti venivano da noi promossi ai vertici della carriera».

Certamente esistono ancora oggi attività fiorenti come quella del restauratore presso il quale lavoravo, che si possono considerare vere e proprie università per falsari.

Sullo stesso argomento: L'importanza della firma